コンタクトセンターとは?重要性が増す理由と役割を解説|トラムシステム

多様なツールの進化や顧客の価値観の変化により、コールセンターは従来の電話やメールの対応だけでは顧客のニーズを満たせなくなってきました。そこで、新たなコミュニケーションツールを用いた「コンタクトセンター」へと移行するセンターが増加しています。コンタクトセンターは企業と顧客の接点として重要性が増しており、顧客満足に繋がる大事な場です。

本記事ではコンタクトセンターの重要性が高まっている理由や目的について解説します

目次

コンタクトセンターとは

コンタクトセンターとは電話、メール、FAX、webサイト、SNS、複数の手段で顧客対応を行う窓口の事です。人手不足解消のため、有人対応のみならず、チャットボットによる自動化も進められています。

コンタクトセンターは、カスタマーサポートやヘルプデスクとして、重要な顧客接点の役割を担っています。

コールセンターとコンタクトセンターの違い

従来の対応窓口といえば、コールセンターでした。では、コンタクトセンターとどういった点が異なるのでしょうか。

コールセンターとコンタクトセンターの大きな違いは、コミュニケーション手段の差です。コールセンターは電話での顧客対応がメインでした。

対して、コンタクトセンターは電話に加えてメールやチャット、SNSなどの複数の手段を用いて顧客対応を行います。電話のみでは対応が難しかった顧客や、入電数にオペレーターが追いつかず繋がらないといった問題に対し、他のツールを用いる事で対応を分散できるため、顧客満足度向上のため導入を進めるケースも増えてきています。

コンタクトセンターの重要性が高まっている理由

どうしてコンタクトセンター化の動きが進んでいるのでしょうか。企業側がコンタクトセンターを重要視する理由は、2点あります。

顧客とのコミュニケーション手段の多様性

インターネットを介した多様なコミュニケーションツールの普及により、コンタクトセンターは電話以外にも様々なツールを用いて顧客とコミュニケーションを図る必要に迫られています。代表的なツールは、

・メール

・SNS

・webサイト

・チャット

です。選択肢が増えたことで、電話以外のツールを好む顧客も増えてきました。顧客のニーズに応じて、できるだけ多くの手段で対応ができるように、企業側も対応できるツールの充実が必要となっています。

顧客満足度が商品価値の一つとなった

コンタクトセンターへの需要の高まりには、顧客の価値観の変化もあります。近年では商品やサービスを通して、企業との関係性も重視されるようになりました。購入時やその後のサポートが商品価値の一つとなり、満足度が高いと顧客自身が口コミで商品を紹介してSNSで拡散するなど、直接購買をしていない顧客層にも企業の印象が広がる可能性が出てきました。そのため、より顧客満足度の高い応対を求める企業にとって、コンタクトセンターの重要性が増してきています。

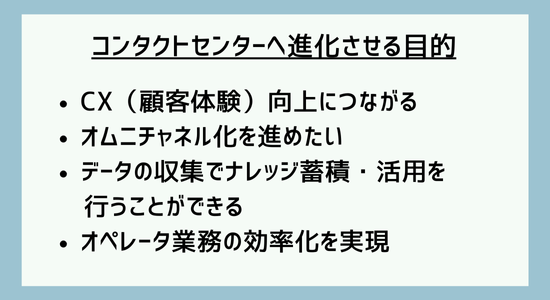

コンタクトセンターへ進化させる目的

ツールの多様性や顧客の価値観の変化から重要性が高まっているコンタクトセンターですが、コールセンターからコンタクトセンターへ進化させることで、どのような利点があるのでしょうか。

CX(顧客体験)向上につながる

コンタクトセンターは、顧客満足度ではなく、CX(顧客体験)向上の取り組みとして期待されています。顧客にとって便利で満足度の高いコミュニケーションをすることで、顧客から企業に対する信頼感や期待、さらには愛着が高まります。顧客が企業や商品のファンになってくれることで、SNSや口コミで周りの人に良さをアピールしてくれる可能性もあり、売上アップに繋がるでしょう。

このような顧客との良好な関係構築には、コンタクトセンターが提供する幅広いカスタマーサービスは欠かせない存在となっています。

オムニチャネル化を進めたい

様々なツールでの対応には、オムニチャネルに対応できるコンタクトセンターシステムが必須となります。顧客は、商品を探したツールでそのまま購入や問い合わせ、サポートが受けられることを望みます。その時、窓口が電話しかないと、機会損失につながる恐れがあります。そのためにも、オムニチャネル化を進め、一つでも多くのツールで対応できる体制が必要となります。

データの収集でナレッジ蓄積・活用を行うことができる

コンタクトセンターは単に顧客の対応をするだけが目的ではありません。複数のツールによるコミュニケーションで、従来よりも多くの声がコンタクトセンターに集まります。顧客対応によって収集したデータは、商品やサービスをより良くしていく材料の宝庫ともいえます。

この貴重なデータにより、コンタクトセンターの対応の改善のみならず、他部署を巻き込んだサービスの改善を図ることが可能となります。コンタクトセンターを中心に、販売促進のためのマーケティングや、商品・サービスの改善、サポートのための最適なツールの

検討など、新たな広がりが生まれるでしょう。

オペレータ業務の効率化を実現

コンタクトセンターを運用するためには、コールセンターに適したシステムを導入する必要があります。このシステムの機能により、効率的な業務体制を作ることが出来ます。

<IVR>

音声ガイダンスと窓口の番号を選んでもらうことで、適切な窓口に顧客を誘導することが可能です。

<CRM>

顧客管理システムに顧客情報や対応履歴を登録することで、どのオペレーターに繋がっても適切な対応が可能となるため、対応品質が向上します。

<CTI>

CRMと連携していると、受電した際にCRMに登録のある顧客が自動で表示され、顧客情報や過去に問い合わせのあった内容を確認できます。

<チャットボット>

顧客からのチャットでの問い合わせに自動で応対するロボット機能です。よくある問い合わせ内容には自動で回答し、それ以外の問い合わせはオペレータに振り分けます。有人対応を減らせるため、人手不足解消に繋がります。

多くの便利な機能がありますが、一方でツールを使いこなせる優秀なオペレーターの育成も課題となっています。

まとめ

時代の変化とともに、企業と顧客の関係性も変わりつつあります。顧客のニーズに応え、満足度の高い対応の実現に、コンタクトセンターが大きな役割を果たしています。今後も新たなツールやシステムが生まれるかもしれません。時代の波に乗り、変化に対応していくため、様々なツールとの連携ができるコンタクトセンターは、今後ますます広がりをみせるでしょう。

WRITER

トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人

広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。