コールセンターを立ち上げるには?手順や必要システム・ポイントを解説|トラムシステム

コールセンター・コンタクトセンターを開設時には、システムの構築や運用プロセスの決定、オペレーターの採用や教育など、様々な事項について検討する必要があります。

この記事では、システム構築やオペレーター教育、コスト管理など、コールセンター立ち上げの方法やポイントを詳しく解説します。

目次

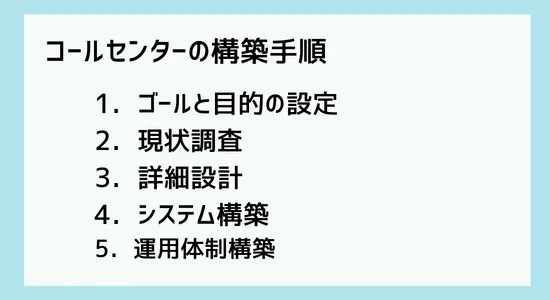

コールセンターの構築手順

コールセンターは、顧客からの問い合わせや意見を集約し、顧客満足度の向上やサービス改善のために大きな役割を持ちます。一方で、自社にあった最適なコールセンターの立ち上げのためには様々な検討項目があり、段取り良く進めていくことは難しいのが実情です。

コールセンターを開設する場合、一般的には以下の手順で検討を進めていきます。

これらの手順を詳しく解説していきます。

1.ゴールと目的の設定

コールセンターの開設前に、まずはコールセンター開設のゴールと目的を明確にします。

コールセンターの開設と言っても、コールセンターに対する顧客満足度を向上させて解約防止を図るのか、業務の効率化を行い生産性を向上させるのか、もしくは直接顧客へアプローチを行い売上向上を支援していくのか、目指すべきゴール、目的によってアプローチ方法が変わってきます。

そして、明確にしたゴールや目的は明文化し、コールセンターの関係者に展開して全スタッフに共通理解をしてもらうように促します。

どれほど優れたゴールや目的があったとしても理解されていなければ意味がなく、曖昧のまま進めることによって方針が変わったり、各スタッフのモチベーションが下がったりしてコールセンターの構築に支障が出てしまいます。

2.現状調査

コールセンター開設のゴールや目的を全スタッフに共有ができた後は、コールセンター構築にあたり現状について関係部署にヒアリングをしたり、調査をするなどして整理していきます。調査していくポイントとしては、一般的には以下の5つの項目について調査を行います。

(1)運用プロセス

現状のコールセンターなどの運用プロセスを洗い出し、利用している機能、運用フローなどを調査します。

(2)マネジメント

オペレーターやスーパーバイザーなどの運用体制、管理体制について調査します。

オペレーター何名に対してスーパーバイザーを1名配置して運用した場合の実績など、検討材料として使えるようなデータを集めるようにします。

(3)組織体制

業務内容とそれを運用している組織、規模について確認します。

(4)教育トレーニング

オペレーターなどに実施されている教育プランや実行状況を確認します。

定期的に行われている研修以外にも外部向けのセミナー参加などがあれば、合わせて確認しておきます。

(5)システム

コールセンターで利用されているシステムを洗い出し、利用者数や利用シーンに応じてどのようなシステムがどういった仕様で運用されているかを細かくしておきます。

ここで集めた調査結果は、コールセンター立ち上げ時に必要な要件を整理するため、以降の詳細設計で使用します。

3.詳細設計

現状調査で得られた結果や発見された課題に対して解決ができるよう、これから立ち上げるコールセンターの詳細設計を進めます。

(1)業務プロセス

新しいコールセンターで求められている機能を整理して、どのような作業をどのようなプロセスを経て進めていくかを整理します。整理した内容に合わせて、マネジメントしていくKPIや定期的に行う報告内容、緊急時の体制などを検討し、それに合わせてコールセンターの体制や組織、緊急連絡網を整備します。

(2)マネジメント

業務プロセスが固まった後に定義した業務プロセスを問題なく運用するための管理項目を検討し、その管理項目を誰がいつどのようなタイミングで、どのような方法で確認していくかを決めていきます。

設定した管理項目のベンチマーク指標を事前に設定し、問題なくコールセンターの運営ができているかどうかを確認できるようにしておきます。

(3)組織体制

業務プロセス、それを管理するマネジメント方法を確定した後は、それを確実に履行するために必要な作業工数や担当者の数を算出し、運用するための組織体制を整理します。組織体制には、必要な人材要件や役割のほか、必要な人数やどのようなチーム体制、リーダーが誰かまで詳しく決めておきます。

(4)人材育成

最後は人材の育成です。組織体制で定義したコールセンターを運営するために必要な人材を育成するための教育、研修プランを定義していきます。

4.システム構築

詳細設計が終われば、次は実際に必要なシステムを構築していきます。

(1)電話関連

電話回線の契約やPBXなどの機器の調達、実際に業務要件を満たすための各種データ設定を行います。

(2)ネットワーク関連

自社のセキュリティポリシーを準拠するネットワーク設計を行います。

(3)ファシリティ関連

コールセンター運営に必要な環境(オフィスレイアウトなど)を確保したり、什器、備品などの手配などを行います。顧客管理システム(CRM)を導入する場合には、仕様に基づいた画面設計、データ設定なども行い、必要な権限を付与していきます。

CTI(Computer Telephony Integration)と呼ばれる着信時に顧客情報を表示させるなどのシステムを利用する場合には、他システムとのデータ連携が発生するため、問題なくデータ連携が行われているかどうかを動作検証を行いながら確認します。

コールセンターで使われる各システムの特徴やメリットなどは、以下の記事を参考にしてください。

5.運用体制構築

システム構築が”モノ”の手配になるため、それだけでは業務を行うことができません。そのため、実際に業務を行えるように業務運用ルールを構築したり、必要な人材確保を行います。

(1)業務運用構築

業務運用構築では実際に業務を進めるために必要な各種マニュアルの作成やオペレーターなどのシフトパターンを作成していきます。例えば、業務マニュアルであれば、オペレーター用の応対マニュアル、管理者へのエスカレーション時のマニュアル、システム操作マニュアルなどが該当します。

管理マニュアルであれば、オペレーターの勤怠管理方法やシフト作成のルール、KPIマネジメント手順と各指標値のベンチマーク方法などになります。

(2)人材採用

システムと業務運用構築が終われば、後は実際に働くスタッフを募集したり、社内から集めます。その際、組織体制で定めた人材要件や役割、必要な人数などを参考にしながら、その条件を満たせるような採用活動を行います。

(3)研修

業務プロセスを実施するにあたり必要となる研修プログラムを設計します。もちろん、プログラムだけではなく実際に研修で使用するテキスト、マニュアル、なども用意しておきます。よくある研修としては、情報セキュリティ研修、応対品質向上研修、業務研修、スキルアップ研修等が挙げられます。

オペレーター教育についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせて参考にしてください。

コールセンター立ち上げ時のポイント

コールセンターを開設する際、以下の観点に注意して検討を進めます。それぞれの観点について詳しく内容を確認していきます。

運用・管理体制

コールセンターの運用・管理体制は、円滑な業務実施のために重要です。

コールセンターは一般的には売上目標と密接な関係があることから、営業部の配下にコールセンターを配置することが多いです。一方、コールセンター運営に発生するコストは経理部や総務部であったり、顧客情報管理から効果的な施策の企画検討はマーケティング部が携わったりと複数部門が関係してくることがほとんどです。

コールセンターの業務方針やコストなど、関連する部門が密接に連携ができるように部署間同士の連携を高めておくことが大切です。

また、テレアポ業務を行う場合には管理者と複数のオペレーターがセットになって対応するため、管理者を適切な場所に配置をして管理ができるような体制も求められます。管理者の近くにオペレーターを配置することで緊張感から仕事がやりにくかったり、逆に離れすぎてしまってはオペレーターのサポートをすぐにできなくなってしまいます。

オペレーターの特性を理解して適度な緊張感と何かあった際のバックアップが取れるようなオフィスレイアウトを組んでいきましょう。

コスト管理

コールセンターを立ち上げる目的のほとんどが、顧客対応に加えて新しい商品、サービスの販売などの顧客獲得となるため、費用対効果を意識したコスト管理も大切です。

初期費用は導入時に目標を達成するために必要な設備、体制(人件費含む)を想定し、業者と交渉しながら価格を下げる取り組みを行っていきますが、コールセンター運営が始まった後のランニングコストは定期的な見直しによりコストを下げる取り組みが求められます。

ランニングコストに大きな影響があるのはオペレーターなどの人件費になります。こういった目に見える経費は業務の見直しによる生産性向上やオペレーターの研修強化などで、オペレーターの質を上げつつコストを下げていく取り組みを行いきます。

一方、通信費のような見えにくい経費があります。

通信費の中にはオペレーターが顧客に電話をかける際に発生する通信料がありますが、通信プランによっては3分○円といった分単位で課金されるものがあります。顧客対応によっては数秒で終わる対応も多くあり、その場合は秒単位の課金プランに変更するだけでかなりのコスト削減ができるため、オペレーターの対応状況レポートから最適なプランへの見直しを検討します。

コールセンターの立ち上げや運用にかかる費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

オペレーター育成

顧客と直接接点があるオペレーターの質を高めていくことは、コールセンター運営には欠かせません。特にCS(顧客満足度)が低いと余計なトラブルを生んでしまったり、顧客からの評価が下がり売上目標達成を実現するのが困難になるなど、多くのコールセンターでCS向上の取り組みを行っています。

どんなに素晴らしいシステム、マニュアルを用意してもオペレーターのレベルが低ければ高いCSを実現することはできません。事前にオペレーターに求めるレベル(スキルや応対品質など)を定義してベンチマークを設定し、指導者によって教え方や達成目標がブレないように整備しておきます。

また、こういった教育に使えるよう、各オペレーターの通話時間や通話内容などをデータとして蓄えることができるシステム導入の検討も同時に行います。ミステリーコールなどを採用して適度な緊張感を与えたり、会社としてオペレーターへの期待や目指すべき姿などを伝えていき、オペレーターの意識を改革していくことも大事です。

その一方で、オペレーターは直接顧客と相対することから高いストレスを抱えていることがほとんどであり、長期的に働いてもらえるような環境を構築しておくことも合わせて検討します。

例えば、クレーム時のエスカレーションフローを明確に定義して、オペレーターがクレーム対応で精神的な負荷をあまり受けないようにしておくことや、適正な評価により人事制度の明瞭化、キャリアパスの設定などによる目標設定なども考慮しておきましょう。

コールセンターの設置場所

コールセンターをオフィス内の独立した場所に設置する場合には問題にはなりにくいのですが、オフィス内に設置する場合には電話回線と音の問題があります。顧客との電話回数が多いことから、コールセンターが電話回線を圧迫して他業務に影響が出ることがあるため、事前に想定される電話件数から電話回線への負荷状況を試算し、必要な電話回線への確保を行います。

また、オペレーターは顧客との対応で頻繁に声を出すことになるため、他部門とあまりに近いとクレームに繋がる可能性があり、可能な限りパーテションをしっかりと切り、他部署に声が届きにくいような工夫が必要です。

明確にパーテションを切ることが難しければ、BGMを流すことで会話への意識が減り、話し声が気にならなくなるといった効果があるため、騒音問題を軽減することに役立ちます。

優秀なスーパーバイザーの確保

直接顧客と接点があるオペレーター以外にも、コールセンターをより良いものにしていくためには優秀なスーパーバイザーを任命し、適切に配置していくことが欠かせません。スーパーバイザーはオペレーターが対応できないような難易度の高い問い合わせやクレーム処理など、高度な対応スキルと高いコミュニケーション能力が求められています。

スーパーバイザーの役割や仕事内容、重要性などを確認したい場合には、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

自社の目的を達成するためのコールセンターを開設するには、様々な検討を同時に行っていく必要があります。目標設定から現状分析、設計構築といったコールセンター開設の流れをしっかりと理解し、開設後のことも考慮に入れた上で進めるようにしましょう。

WRITER

トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人

広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。