カスタマーハラスメントからオペレーターを守ろう!定義や対策を紹介|トラムシステム

昨今、顧客による悪質なクレーム、いわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題となっています。お互いの顔が見えない環境では強い言葉が使われる傾向があり、対応に苦慮しているコールセンターも多いのではないでしょうか。組織的にカスハラへ対策を行うことで、オペレーターを守り、対応すべき顧客を優先できる体制を整えることは、オペレーター・顧客双方の満足度を向上できます。

本記事では、コールセンターのためのカスハラ対策について解説します。

目次

カスタマーハラスメントとは?

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの過剰な要求や、不当な言いがかりなどの迷惑行為を指します。

厚生労働省の調査では、過去3年間にハラスメントの相談があった全国の企業・団体のうちカスタマーハラスメントに該当する事案があったのは92.7%、過去3年間に勤務先でカスタマーハラスメントを1度以上経験したことのある人は15%と、他のハラスメントと比較しても高い傾向にあります。

コールセンターでは顧客からの問い合わせの受け皿になっていることから、上記よりも高い割合でカスタマーハラスメントを経験していると考えられ、その被害は深刻といえます。

カスタマーハラスメントとクレームの違い

カスタマーハラスメントとクレームは線引きが難しく、明確に判断が難しいグレーゾンが大きな割合を占めているが実情です。顧客中心の考え方に傾きすぎると、不当なクレームも受け入れることになり、オペレータの精神的負担が増してしまいます。

では、何をもって線引きをしたらいいのでしょうか。参考となる定義をご紹介します。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省が策定した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するだけの手段・態様が社会的通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるもの

とされています。

また、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称) の基本的な考え方」においては、

顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為(暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為)であり、就業環境を害するもの

引用: https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/19/documents/18_01.pdf

とされています。

それぞれを総合すると、以下のようになります。

・顧客等からの要求内容が妥当性に欠け、社会的通念上不相当なもの

・著しい迷惑行為(暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去 他 )により労働者の就業環境が害されるもの

上記の定義を参考に、自社独自のカスタマーハラスメントの定義をしましょう。コールセンターにおいては、「この言葉が出たらカスハラ」「通話が〇分を経過したらをカスハラ」など、オペレーターが「これはカスハラだ」と判断できる指針を示す必要があります。

カスタマーハラスメントが増加している背景

近年は実店舗を持たずECサイトのみで販売する企業も増加しており、問い合わせがコールセンターに集中する傾向があります。メールやチャットといった手段も普及していますが、問い合わせ手段の第一線は電話です。特に女性はカスタマーハラスメント被害に遭いやすく、離職や人手不足の原因となっています。

電話やSNSなど、顔の見えないやりとりでは、個人への誹謗中傷が後を絶ちません。オペレーターを理不尽な被害から守るためにも、早急の対応が求められています。

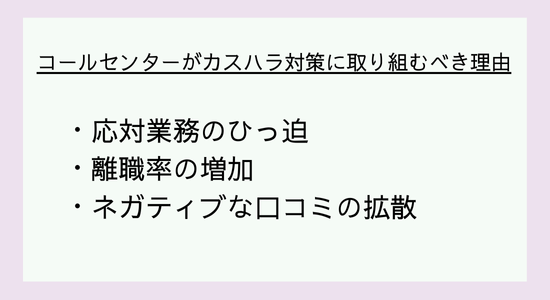

コールセンターがカスハラ対策に取り組むべき理由

コールセンターがカスタマーハラスメント対策をすべき3つに理由を見ていきましょう。

応対業務のひっ迫

顧客からのカスタマーハラスメントにより、本来対応すべき顧客の対応ができなくなります。オペレーターが長時間拘束されることも少なくなく、余裕のない人員で運営しているコールセンターにとって影響は甚大です。

カスハラに対応する時間損失、カスハラの対応により受けられなかった電話の機会損失、どちらもコールセンターにおいて無視できない損失といえます。優先すべき問い合わせを優先できる仕組みづくりが大切です。

離職率の増加

カスタマーハラスメントが常態化してしまうことで、オペレーターの精神的負担が増加します。就業環境が害されることは、人材の定着化に悪影響を及ぼします。オペレーターの人数が減ることで個々の負担が増える悪循環に陥ってしまい、さらなる退職者を招きかねません。オペレーターの働きやすい環境作りを整えるためにも、カスハラ対策は重要です。

ネガティブな口コミの拡散

SNSによる企業やサービスへのネガティブな投稿が拡散される例は、これまでも度々起こっています。匿名性の高いSNSは、顧客が「不快だ」と感じれば、事実と異なった内容でも投稿・拡散されてしまう可能性があります。企業イメージを守るためにも、カスタマーハラスメントに適切に対応する姿勢が大切です。

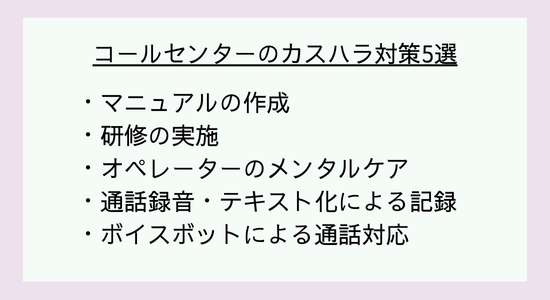

コールセンターのカスハラ対策5選

カスタマーハラスメントの定義や対応すべき理由を見てきましたが、実際の対応策は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。5つの対応策をご紹介します。

マニュアルの作成

まずは、マニュアルを作成し、オペレーター全員がカスタマーハラスメントに対して共通の認識を持つことが大切です。また、カスタマーハラスメントに遭遇した際の行動指針を示すことで、一定の水準の対応を行うことができます。マニュアルで明確にしておくべき内容として以下が挙げられます。

・自社のカスハラの定義

・実例に基づいたカスタマーハラスメントの事例

・対応フロー

先にも記したように、カスタマーハラスメントはグレーゾーンが広く、「これがカスハラだ」と一概に定義できるものではありません。そのため、自社において何がカスハラに当たるのかを自社の事例を挙げながら基準を定義します。「カスタマーハラスメントの定義」で紹介した厚生労働省や東京都の定義を参考にしながら、クレームとカスタマーハラスメントの線引きを行いましょう。

また、運用の中していく中で改善していくことも大切です。現場のオペレーターにヒアリングし、都度改善・周知していくことで、実情に即したマニュアルを作成することができます。

研修の実施

カスタマーハラスメントへの心構えや、実際遭遇した時に動揺せず対応ができるよう、定期的に研修を行いましょう。マニュアルの理解促進、マニュアルに沿った対応フローのロープレ、事例の紹介など、様々な角度からの研修をすることをおすすめします。

オペレーターがカスタマーハラスメントに遭遇した時に毅然と対応できるように、日頃の積み重ねが大切です。知識と対応スキルの双方を身に着けられる研修を行いましょう。

オペレーターのメンタルケア

対策はしていても、実際にカスタマーハラスメントに直面したオペレーターの精神的負担は大きいものです。定期的に面談を実施したり、カスタマーハラスメントの対応の後は声掛けをするなど、組織的にフォローを行う体を整えましょう。

ストレスの多い環境は、離職率の増加に繋がりかねません。メンタルケアを行うことは、気持ちの切り替えに繋がったり、周りからの支えを感じられたりと、モチベーションアップにも繋がる可能性があります。些細な声かけが大きな力を発揮することもあります。お互いに声を掛け合う環境を作りましょう。

通話録音・テキスト化による記録

通話録音は、カスタマーハラスメントの証拠が記録できる有効な対策手段です。通話が始まる前に「この通話は録音されています」をガイダンスを流すこともカスタマーハラスメントの抑制に繋がります。

昨今はテキスト化の技術も利用が広がっています。マニュアルに定義した特定のワードを通話中に確認することもでき、エスカレーションがあった際にSVが通話内容を文字で確認することができます。ツールによっては、特定のワードを検知したらSVに通知する機能が搭載されているものもあり、より進んだカスハラ対策強化が可能です。

ボイスボットによる通話対応

オペレーターが直接対応する件数を減らすことも、カスタマーハラスメント対策として有効です。中でも、ボイスボットはカスタマーハラスメント対策に適しているといえます。

ボイスボットとは、電話口の音声を認識し、適切な回答をするシステムのことです。AIによる音声対話エンジンと合成音声技術により、自然なやりとりが可能です。よくある質問や簡単なやりとりはボイスボットが代行して、ボイスボットで解決できなかった問い合わせの二次対応や、難易度の高い問い合わせをオペレーターが引き受けることで、カスタマーハラスメントの対応件数を減らすことができるでしょう。

まとめ

カスタマーハラスメントの内容は多岐にわたり、コールセンターにとって難しい課題の一つといえます。ただし、対策を怠ると企業も顧客も不利益を被ることから、業界全体で取り組む動きも出てきています。しっかり対策を講じて、オペレーター・顧客双方を大事にできる職場環境を目指しましょう。

WRITER

トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人

広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。